一条河的朝圣-兰马后记

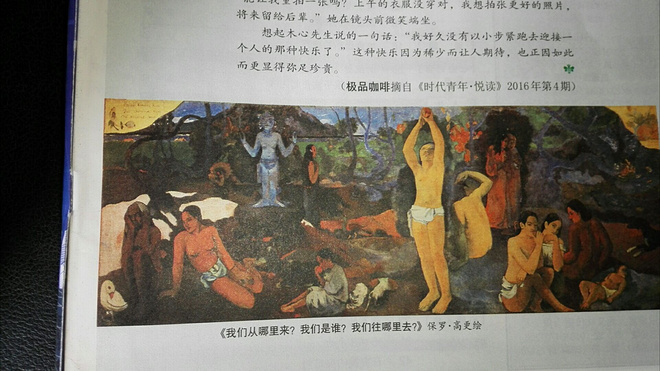

翻开《读者》兰马特刊,第一页就是画家保罗-高更的《我们从哪里来?我们是谁?我们往哪里去?》

我从哪里来?在有了互联网后,我百度自己姓氏的起源:先祖是孔子72弟子之一,常州人氏。于是,尽管祖上在明洪武年间即已移民湖南,自己从小在湖南长大,但我常说自己祖籍是江苏常州人。人都有认祖归宗的心理,何况先祖还是孔子72弟子之一,也算是书香世家,满足一下虚荣心吧。

再之前呢?我祖上的祖上又从何而来?黄河是中华民族的母亲河,是中华文明的发源地,那先祖是否也曾在那块土地上生活繁衍?

“长江,长江,我是黄河”。那是母亲河对儿女的问候吗?“黄河,黄河,我也是黄河”。那是儿女对母亲怀抱的向往吗?

去看看黄河吧,用每一步脚步的轻吻,叩醒它千百年沉睡的记忆;用每一次深沉的呼吸,拂去他沧桑沉重的皱纹;用每一抹深情的目光,寻找先祖辛劳的足迹。

兰马,我来了。这是对一条河的朝圣,这是对一个民族的朝圣,这是对一个根的朝圣。

没有选择飞机,而是选择了久未乘坐的长途火车。尽管要在车上熬20多个小时,但可以从车窗外看看黄土高原上的景象却让我心驰神往。近来看季栋梁的《上庄记》、曹乃谦的《最后的村庄》,使我对西北那片凄凉得有点悲悲壮的土地有着感同身受的关切。

火车开车时间是中午,在经历了南方山水的丰润之后,一觉醒来已经到了甘肃天水的武山县。看车窗外,山野空旷孤寡,一脉的黄褐上浮着一层淡淡的青色,了无生气。而山川下的平原,连绵着低矮破旧的房屋,不多的树木硬朗干瘦,如一个倔强的老男人,艰硬顽固。

随着火车的缓慢流动,那梁梁峁峁、沟沟壑壑、塬塬川川不断的在眼前飞过。虽然不够险峻,但密度极大,气势磅礴。那形状千奇百态的沟壑,是千百年风沙雨水的冲刷而成吧,写满历史的沧桑,让人想起那幅著名的油画《父亲》。而就在那苍苍茫茫草土稀疏植被瘠薄的梁峁上,一条小路在游龙般的沟壑间斗折蛇行,极其细微恍惚。我似乎看到一个孤独的身影,在那条艰难的路上蹒跚的行走,嘴里唱着高远而空寂的民歌:

西北风刮得冷森森

什么人留下人想人

阳畔的核桃背洼上的枣

咱俩为什么这样好

你要走来我不让你走

挽住你的胳膊拉住你的手

你是哥哥的命蛋蛋

搂在怀里打战战

哪个是作家笔下的上庄?或者处处皆是上庄?逐渐老去空寂的村庄,越来越回不去的庄里人。想起自己小时候过年看到的舞狮,听到的赞狮歌:

嘿,狮狮头上一盏灯

你耍的咯就是鲤鱼跳龙门

别的故事你从后耍喂

单单耍个摇钱树、聚宝盆啰

车窗外的村庄,和我自己从小生活的村庄及千千万万个村庄一样,一个个青壮年都告别故土去到遥远的城市乃至世界各地,为着生存、希望,或者梦想。而我们的魂却一直孤单的飘荡着,找不到安放的地方。

九点半到兰州,在入住酒店简单洗漱后即到不远的水车园。那些巨大的水车自然让人惊叹,但让我更亲切的却是小时候曾经踩过、车过的那种江南觉见的小水车。童时暴晒的劳苦已换作最甜美的回忆,忍不住上去搬弄几下,车上来的缕缕清水滋润了干涸已久的回忆。之后到会展中心领了装备后又步行至白塔山公园,居高临下看黄河与中山桥。

过中山桥不远即是兰州吃最有名的大众巷,而一条街多是清真风味的餐馆。在一家店里吃了炒羊杂及牛奶醪糟,尽兴而归。傍晚,换上跑鞋从水车园往中山桥跑,配速从六分开始,每公里提速20秒,三公里后折返,最后一公里用时4分18。黄昏的河边逐渐归于平静,我傍着巨大的水车,沐着赭红的落日,听着千年不息的黄河水流声做完拉伸,顿觉神清气爽。晚上,又去正宁路闲逛。一条百多米的小街,云集了天南地北数百家小吃摊档,而最吸引顾客的仍是回民的风味小吃。吃了一碗羊杂碎,一碗牛奶鸡蛋醪糟,十串羊肉串后,我有些担心如此腐败,兰马会不会跑不动了?

领完完赛的奖牌,在终点拍照留念后去酒店退了房,踏上了归程。在即将到家时,查询自己的名次是第117名。作为一个年近50的跑者,能在6000多名全程参赛者中取得这样的排名实属不易,但未能如愿进入前100名仍是小小的遗憾。也许人生本就如此吧,留下遗憾是为了明天更好的出发。

别了兰州,别了黄河。不要问我从哪里来,我的故乡在远方,我的故乡在长江,我的故乡在黄河。我用奔跑,来寻找我的根,来向一条河朝圣,来寻找我灵魂安放的地方。

本文著作权归作者本人所有,未经许可不得转载。文章仅代表作者看法,不代表本站观点。如有不同见解,原创频道欢迎您来分享。来源:爱燃烧 — http://iranshao.com/diaries/190965

回应