2小时的马拉松,真的可行吗?

埃塞俄比亚的Bekoji小学的草场跑道,14岁的查拉图鲁(Cala Tulu)穿着足球运动衫和灰色长裤,他先是赤着脚走了几步,然后逐渐加速。

查拉戴着面具一样的气体分析仪,腰间的绑着电池包。他自愿参加了最大摄氧量测试——这个测试可以评估运动员能使用的最大的氧含量。

犁过的草场皱起一道道标记,桉树林挡着风。大丰收之后的几周,远处的麦子堆成小山,满是喜庆的棕色和黄褐色。当查拉迈开优雅的步伐起速时,他的小伙伴们拍手高呼他的名字。

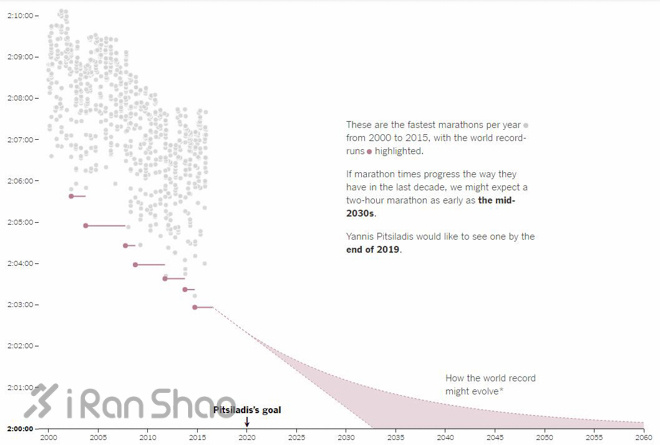

查拉的身旁,我们的运动生理学家,杨尼斯正在领骑。他已经开始测试年轻运动员了,试图找出有前途的人才,这一切都是为了他那个大胆的Sub2计划:在2019年用科学来使得马拉松跑进2小时成为可能,这要比许多专家估计的要早上10年甚至20年。

当前2小时2分57秒的记录由肯尼亚人丹尼斯基梅托(Dennis Kimetto)于2014年创造。 杨尼斯认为,能第一个打破2小时,改写人类耐力极限的人,不会是当前的体育明星,但一定符合某些特征:在高海拔的东非农村长大,强化的携氧能力,习惯于数个小时的日常活动,比如走路或跑步上学,运水和放牧。

“年龄对Sub2马拉松来说是个未知数”杨尼斯说。

“年龄是一个限制因素吗?”杨尼斯开始自言自语,“19,20,21,它们有负面影响吗?也许21会好过29。29岁诚然是个黄金年龄,但已经没有小毛头的冲劲了。17岁可以无所畏惧,如饥似渴,只要让他过得更好,他随时可以不知疲倦地奔跑。”

所以杨尼斯密切关注着查拉。

作为一个西方人,杨尼斯却敏锐地把他的希望寄托在了东非选手身上。埃塞俄比亚的传统和技术在半个世纪中不断培养出奥运冠军:这一点,和埃塞俄比亚人引以为傲的历史一样——他们从未被欧洲人殖民过。

杨尼斯在埃塞俄比亚首都的亚的斯亚贝巴大学(Addis Abba University)担任客座教授,为了这次最大摄氧量测试,他最终收到了伦理委员会的同意书,他也向Bekoji小学的校长和副校长,以及著名的教练,圣塔耶乎艾舍图(Sentayehu Eshetu)申请了许可。

人们聚集在一间小办公室里,杨尼斯在向人介绍他的Sub2项目。他也介绍了他的高级专家,泽鲁贝克勒(Zeru Bekele),埃塞俄比亚人,声称只靠外行人的努力是不够的。

在二月的一个中午,杨尼斯解释说,他希望“制造下一个贝克勒,”我们所说的K贝克勒,他是Bekoji本地人,11次世界越野赛冠军,三度奥运金牌得主,并且是当前5000米和10000米的世界纪录保持者。

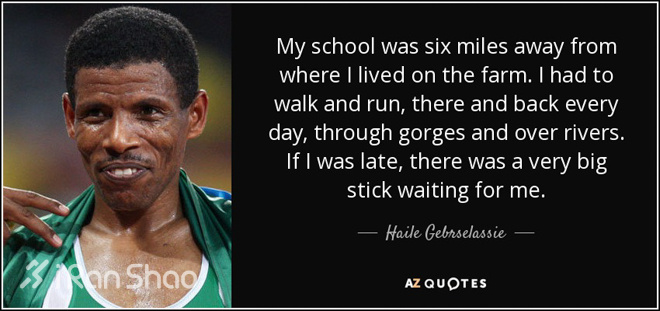

贝克勒和他的同乡,海尔格布雷西拉西耶(Haile Gebreselassie),是公认的历史上最伟大的长跑选手。杨尼斯也把贝克勒列入了项目名单,不过,他并不指望贝克勒本人打破两个小时的屏障,而是通过培训和测试,以便更好地了解Sub2需要什么。

从Bekoji,世界长跑之都走出来的冠军

“他的眼光独到,但他看不到深层的东西,”杨尼斯告诉校长。 “我的机器可以看到里面。”

轻声细语的圣塔耶乎同意了,他说,他欢迎通过科学的介入去缓和确定一个顶级运动员的试错的空间。

“这是必要的,”他说,“所以我们可以猜测谁可能是卓有成效的。”

跑步的温床

长跑的巨大的成功给了埃塞俄比亚,这个世界上最贫穷的国家之一,一个在世界舞台上引以为荣的机会。它的顶级运动员可以获得成千上万的奖金和出场费,而根据世界银行的数据,这个国家的人均收入只有550美元。

然而,埃塞俄比亚的卓越地位已经面临着来自肯尼亚面的激烈竞争。最近,从周边的索马里成长起来的莫法拉,现在是一名英国公民,他赢得了2012年伦敦奥运会5000米和10000米的冠军——曾经被格布雷西拉西耶和贝克勒主导的项目。

“在埃塞俄比亚,我们有天赋,但我们做的全凭运气,”现在已经退役了的格布雷西拉西耶说,“我们没有合适的教练。我们没有正确的营养师。我们没有心理学家。没有医生。自从莫法拉之后,他们开始考虑科学。”

Bekoji似乎对杨尼斯来说是一个寻找天才的理想之地:海拔近9200英尺以上的农村,人口17,000,这个小小的地方是世界上的长跑首都之一,已经生产了10枚奥运金牌。

查拉被选中参加最大摄氧量测试之前,杨尼斯问了他几个问题。他想做什么?跑到学校有多远?

将近三英里,查拉说。他沿着大路边走边跑,穿过青稞田兼的小路,再越河床。

“非常好,非常好,”杨尼斯大声说,查拉开始绕着草场跑圈。查拉跑得很轻松,他的长长的步幅十分流畅。他的脚后跟几乎踢到了屁股,就像贝克勒那样,那种相似的动作与画在建筑物的侧面的奥运五环构让人回想起昔日的传奇画面。

“我想成为一个著名的运动员,像贝克勒那样”查拉说。

尤其让杨尼斯注意的是,查拉习惯赤脚跑,他在测试时脱掉了鞋子。

30年来,研究人员已经对跑鞋的重量如何影响运动发挥做了量化研究。更轻量的鞋转化为更高的跑步效能,这意味着在给定的速度奔跑需要更少的氧气。

研究表明跑鞋的重量每上升100克,奔跑的空气动力损耗就会上升1%,如果折合到马拉松就是一分钟的时间。杨尼斯希望他的Sub2项目用最简约的鞋进行实验,这样的鞋可能仅是一层包裹足底的薄膜。

杨尼斯认为能率先打破两个小时的可能是一个年轻的,愿意一直光着脚跑下去的运动员,就像埃塞俄比亚的阿比比比基拉(Abebe Bikila)在罗马的鹅卵石街道上赢得1960年奥运会马拉松比赛一样。(他在1964年的东京奥运会上再次夺冠,不过这一次他穿了鞋子。)

杨尼斯参与一个哈佛大学的研究,论文发表在2010年的Nature杂志上。他们发现,赤脚跑步者倾向于前掌或中部着地,而在有气垫的跑鞋上倾向于脚后跟着地。

这个研究也发现,前掌落地趋向于更柔和,避免了大部分从脚后跟传到腿上的冲击。因此,赤足跑者,他们使用足部的自然结构,即使在最坚硬的路面上也能跑得很舒服。

“赤脚是一个可能出错的捷径,但它也可能非常管用,”杨尼斯说。“如果你让挑一种方案,你会选哪一个?因为我是一个冒险的人,我会说,'让我们开始试试赤脚吧!”

坎坷

相对来说,很少有科学研究是针对世界上最快的马拉松选手进行的。一方面的原因是,东非并不是容易开展工作的地方。

多年之间,亚的斯亚贝巴大学的生物医学实验室已经配备了价值上千万美元的实验器材: 超低温冷冻机和精密的机器来分析基因和血液。但由于资金不足和缺乏专家来操作设备,其中很大一部分断掉了电源,盖上了桌布。

杨尼斯和他的研究生参观了这个实验室。“这就像拥有一个蛋糕店,”他说。“你有世界上最好的糖果,但你只能看着他们。”

在Bekoji测试的前一天,杨尼斯在亚的斯亚贝巴集市上讨价还价买自行车。最终,他壮着胆子骑下了满是湿衣服的岔路,然后,他为了规避限制,不得不从自动取款机分了六次取出买车的钱,最终成交了。

与埃塞俄比亚收入和海关总署获取氧气、二氧化碳和氮气的气罐进行相比,这只是一个小小的不便。气罐是用来校准最大摄氧量测试所需的,埃塞俄比亚境内找不到可以使用的气罐,在11月份已经从意大利运来。将近三个月,它还没有通过海关检查。杨尼斯和泽鲁在博莱国际机场花了5个小时从当局把气罐“解救”出来。他们为此多付了100%的税,之后又是各种费用。在最后一刻,海关官员却拒绝气罐通过,要求亚的斯亚贝巴大学的采购员前来才能放行。于是,泽鲁又一个小时把采购员接到了机场。

“去TMD!”杨尼斯在离开机场时恼怒地说,“真荒唐!”

在查理卓别林的电影里,荒唐往往就是现实。在海关在等候区就好像上演了一出《淘金记》。最后,泽鲁为气罐作了担保,然后把它运到了杨尼斯住的宾馆。杨尼斯接过它,像怀抱着着一个婴儿。

“没有一个心智正常的人会这样做吧?”他笑着说。

不安分的伙伴

软件出了故障,查拉的最大摄氧量测试的结果还不明朗。不过,杨尼斯知道,他并不是一个能打破两小时大关的候选人。也许学校里的没有一个是了。

在此之前,当杨尼斯抵达学校时,看到孩子们在他的面包车前集合,他带着怀疑和一点点失望“他们的脚上都穿着鞋!”因为圣塔耶乎安排了贝克勒见他,所以杨尼斯继续测试。

泽鲁说,他担心,随着越来越多的学校都建在农村边上,孩子们的运动能力可能因为不再需要为上学奔波而下降。

“我们可能晚了20年来到这里,”杨尼斯说,“这些都像是城里的孩子。”

也许他会去到更偏远的地区去寻找下一个马拉松明星:去往更高的海拔,11,500英尺或13000英尺,一个有前途的赤足小将生活的地方。

“也许下一个阿比比比基拉是一个不知道田径也从来没有听说过的奥运会的孩子。”杨尼斯说。

不过,杨尼斯面临着更迫在眉睫的问题。他需要一个正当时的明星为他的理论背书,同时也为Sub2计划吸引投资。杨尼斯带过的博士生,巴里富奇(Barry Fudge),就在法拉赫这个伦敦奥运冠军身上,找到了自己想做的科学课题。

“杨尼斯会不惜一切代价找到这样的人的。”巴里说。

杨尼斯曾经希望贝克勒会是那个人,但是在把科学应用到埃塞俄比亚的顶尖高手之前,杨尼斯不得不解决眼前贝克勒长达几个月的严重的障碍。

他们以前有过合作。在贝克勒在2007年大阪世锦赛夺得10000米冠军,还有在2008年北京奥运会成就5000米和10000米双冠这两次。

即使当时,杨尼斯也表现出他在训练中乐于尝试的特点。为了模拟亚洲闷热的夏季,杨尼斯在亚的斯亚贝巴的房子里设计了一个使用热水器和开水热室,贝克勒在里边的跑步机上训练。之后,贝克勒势不可挡地赢得了他的比赛,他的眼光中流露出让人敬畏的王者气息。

“我真的很喜欢这个家伙,”杨尼斯说。“他是我们所见过的最伟大的运动员。”

2014年巴黎马拉松是贝克勒的首马,他以2小时05分04秒夺冠并创下了巴黎马拉松的赛会纪录。在去年阿联酋的迪拜马拉松上,经过18.5英里他就退赛了,之后的伦敦马拉松,他也退赛了。

2015年七月,在贝克勒造访杨尼斯在英国的实验室时,他已经比他的比赛体重(123磅)胖了25磅。他走路的时候一瘸一拐,他的右小腿比他的左小腿几乎小了一英寸。

“我认他已经完了,”杨尼斯说。“他看起来像一个废人。”

伤病已经越积越多:贝克勒的脚踝有应力性骨折,小腿肌肉撕裂,跟腱紧张,他就像被拉伸的一根弦,背部和腿部的肌肉失去了平衡。

贝克勒已经33岁了。他肯定不会是打破两个小时的马拉松选手。(“我快要老了”他说。)不过,他希望东山再起,在今年的里约奥运会上拿到10000米或者马拉松金牌,之后,也许是打破马拉松比赛世界纪录。

贝克勒已经与伤病抗争了5年了

“这是我的憧憬,”贝克勒说。

如果杨尼斯能够让贝克勒回复,杨尼斯认为,赞助商会觉得Sub2计划是一个值得一试的投资项目。

“整个世界都相会信我在做什么,”杨尼斯说。

他的话有希望的,即使不是一个确切的赌注。

这两人彼此需要,但它们之间又有一种复杂的关系。他们除了决心一致之外,在每方面看上去都不一样。杨尼斯是一个外向的科学家,而贝克勒是保守而自负的运动员,他警惕科学,或者至少不愿意改变给他带来了这么多成功的训练。

因此,尽管杨尼斯和贝克勒同意延长他们的合作,但是其中充满着戏剧性。反反复复,杨尼斯会说,“再过5分钟就是一场灾难。”他们甚至不能在有利于运动员的食物上达成一致。

在九月的一次训练后,杨尼斯让贝克勒在亚的斯亚贝巴路边的小摊上停下越野车来买香蕉。

贝克勒咬了一口,说:“香蕉有时候不太好。”

杨尼斯告诉他:“它们一直都是有好处的。它们能为肌肉补充能量。“

贝克勒的意思并不是他不喜欢香蕉味道。

“他认为吃香蕉会使你发胖,”杨尼斯说。

徘徊

九月,杨尼斯去了亚的斯亚贝巴,他发现贝克勒采纳了一些康复计划,虽然不是全部。他第一次为保持体重而经常锻炼,开始用健身球来加强他的核心。他同意不吃蛋糕并且坚持传统的、富含碳水化合物的埃塞俄比亚饮食:炖菜和一种叫injera的松软面包。

九月下旬,贝克勒的体重已下降11磅。杨尼斯为每餐做了计划,限制贝克勒每天的卡路里摄取量为1785卡。

“足够让你活着了。”杨尼斯告诉贝克勒。

然而,贝克勒却抵制Sub2计划雇佣的理疗师的专业技能。他更喜欢朋友的简单按摩。在埃塞俄比亚选手中,这种情况不是少数。

“如果我一天治疗把五六名运动员,他们认为我不能帮到他们,因为我已经吸走了从其他运动员的负能量,这会对他们造成消极的影响”乔纳森沙伊伯勒(Jonathan Schaible),为贝克勒服务的理疗师说。

吉兹字母(Ge'ez;ግዕዝ;Gəʿəz)书写的宗教文本

据体育官员说,这种不信任部分来自于埃塞俄比亚正教会(the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church)的信仰。被誉为debtera的宗教人物被认为是预言者和神奇的治疗师,但也会召唤不幸和疾病的鬼魂。一些运动员携带护身符,在他们的运动包上撒圣水,担心竞争对手会对他们实施妖法,泽鲁说。

九月下旬,在贝克勒前往恩托托山(Entoto)的训练途中,他来到了一片桉树林中,贝克勒停在八边形的圣玛丽教堂(Maryam (St Mary) Church)外,教堂外边涂上了明亮的油漆,他向一座圣殿祈祷。他请教了担任牧师的debteras,贝克勒认为他们“非常聪明”。

“如果他们想要让别人疯狂,他们就可以做到,”贝克勒说。“如果他们想杀你,他们会间接杀了你。你看不到,但他们会用一些神秘的能量,一些邪恶的诅咒。“

宗教一直是贝克勒和杨尼斯之间激烈讨论的主题之一。去年夏天,当贝克勒赴英国接受治疗,两人坐在一辆汽车,聊了几个小时。杨尼斯回忆,贝克勒告诉他说:“我不需要这个治疗。所有我需要的是祭司安抚我。”

杨尼斯当时回到说,如果这是你相信的,也许你该返回埃塞俄比亚,我留下。杨尼斯信仰希腊东正教,他给了贝克勒一幅圣拉斐尔在希腊莱斯沃斯岛殉教的画。

埃塞俄比亚正教会的教堂

“我想证明,虽然宗教可能是重要的,但别让人利用宗教接管你的头脑,”杨尼斯说。“是你自己掌控着你的命运,而不是这些你周围的人。”

当贝克勒在九月离开亚的斯亚贝巴时,杨尼斯觉得倍受鼓舞。贝克勒已同意定期理疗,他也决定坚持为他制定的饮食。

十一月上旬,这些假定的保证又不作数了。

贝克勒在一次长跑中穿了一双新鞋导致拉伤了左跟腱。他的训练变得不规则。他长胖了,有时甚至拒绝物理治疗。

任何与Sub2计划相关的使用国外的训练方法的计划开始难以执行了。让贝克勒站在4月24日的伦敦马拉松赛的起跑线上的希望变得渺茫,这场比赛中,如果他不能给发挥出一个令人鼓舞的表现,他就难以进入埃塞俄比亚的奥运会马拉松队。

今年一月,贝克勒前往德国慕尼黑找了一个褒贬不一的医生,汉斯-威廉穆勒沃尔法特(Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahr)。他的支持者中包括牙买加短跑明星博尔特,他们都很信赖他,叫他神医汉斯(Healing Hans)。

但也有科学家质疑他的非常规的治疗方法,比如将爱维治(Actovegin,一种小牛血去蛋白提取物注射液)和润滑剂和抗氧化剂一起进行注射。特拉维斯泰加特(Travis Tygart),美国反兴奋剂机构的首席执行官,曾这样描述汉斯的质量方法,在ESPN称之为“弗兰肯斯坦式的治疗”。(Frankenstein-type treatment)

科学怪人Frankenstein

杨尼斯很担心这次治疗,他陪同贝克勒到了慕尼黑。杨尼斯回忆,至少汉斯告诫贝克勒听从Sub2计划制定的康复计划。

在二月份回国之后,杨尼斯让贝克勒接受更严格的饮食,每天1000至1500卡路里。随着他的体重下降了,他的脚后跟也不会那么疼了。至少它让人看到了希望。距伦敦马拉松赛仅剩10星期了。

今年三月,贝克勒变得内向,遮遮掩掩,因为他有时可以达到他的职业生涯的巅峰状态。他拒绝告诉杨尼斯关于他的训练方案。他不允许自己的物理治疗师给他称体重。

“他喜欢创造历史,在没有人关注他时”玛莎阿斯拉特(Mersha Asrat),贝克勒的教练说。

杨尼斯有些生气。但是他已经让贝克勒有能力跑伦敦马拉松了,贝克勒不再是曾经残废的运动员。杨尼斯收到了贝克勒的即时消息:“谢谢你对我的信任。”杨尼斯回复:“我100%相信你。你也需要信任我100%。然后,我们可以一起担当。“

远在远方的风比远方更远

肯尼亚的埃利乌德基普乔格(Eliud Kipchoge)最终以2时03分05秒赢得了比赛,这是史上第二快的成绩。贝克勒单独跑完了最后的1英里,在多年的伤病之后,他勇敢地以2时06分36秒获得第三名。面对对他的回归,体育节开始了铺天盖地的宣传。如果入选为埃塞俄比亚奥运马拉松队,他有望成为一个金牌的竞争者。

“我很高兴,因为我从伤病中回来了,”贝克勒说,“表现还不错。”

杨尼斯拥抱了贝克勒。也许现在,贝克勒会更容易地接受科学的方法来训练。“就让我们等着吧!”杨尼斯说。

无论如何,Sub2项目将继续下去。杨尼斯计划在肯尼亚的成立一个培训中心,并希望争取基普乔格加入进来。国际奥委会已承诺资助他的实验室进行反兴奋剂的研究,这笔钱也可用于Sub2项目的海拔研究。美国的生物技术公司也表现出了兴趣。杨尼斯提到了现状。

“我想挑战我的人生,”杨尼斯提到了打破两个小时的极限的梦想。“你曾经在这里。你想要做的东西很重要。过去我想成为奥运会的运动员,但我没有做到这一点。所以,你还能怎样不变初心呢?我认为我现在做的事非常重要的。“

是知其不可为而为之者?也许,远方除了遥远,一无所有呢?

原文作者:Jeré Longman

摄影师:Uriel Sinai