“悲伤的迷失在荒野中后,我终于找到了在树林的出口… 走到这里之前,我甚至不知道我要去往哪里。感谢这条道路和每一步所教给我的一切,还有一切未知的”——《Wild(涉足荒野)》Cheryl Strayed

超马之路

首先我想感谢两位改变我人生的朋友,Jennifer Shultis和Jones夫妇(Ben Jones with Denise Jones)

大概在11年的时间里,我的运动仅仅只是一天徒步6-8英里、然后浑身酸痛一个星期。有一天徒步后我看到一对夫妇在跑,我不知道他们为什么那么做(但事情发生总是有其理由),我问他们在做什么、我能不能加入。你可以想象:你正在山里进行自己的越野跑,一个穿着徒步靴子背着大包的人问能不能和你一起跑?听起来很不可思议吧!但当时Jennifer就说可以,我和他们一起跑起来,几天后我报名一个12小时探险比赛,不到一年后、又参加了一个4天个人探险赛,之后越陷越深。关于Jennifer Shultis,我记得阿卡迪亚公园,雨中6点晨跑,Pete's咖啡,支援EFIX (在那儿我问晚上可以睡在哪儿) 和很多其他事情。

第一次报名硬石100我并没有中签、当时非常失望,那大概是5-6年前的事情、当时的比赛还没现在这么多人报名。有一个朋友跟我开玩笑说“Bogie, 既然你这么喜欢热天,干脆去死亡谷把恶水赛道自己走一遍吧。”他的话却在我心里扎了根,只是我没有告诉任何人。

那时候我的水平才勉强够完成一个百英里比赛,就要去完成一个146英里(加上从Whitney返回一共156英里) 总爬升24,000英尺(并且所有爬升都集中在24英里内)的事情 … 太难以想象了。我查看google地图,又发现了Ben Jones和Denise Jones的电子邮件,我并不认识他们,但我就那么给他们发了邮件、问他们是否愿意开车把我从Lone Pine 小镇(恶水赛道沿途的一个小镇,也是Ben一家居住的地方)带到恶水比赛的起点,单程112英里、开车约3.5小时。当时我认为:Ben不会回复我的邮件,然后我就有理由放弃这次尝试。

意外的是我收到了Ben的回复,他答应帮助我。我把遗嘱信托准备好、以防我在死亡谷250华氏度的路上被烤焦。我想我没告诉任何人这件事。两三个月后,带着一个冷却器和一点儿吃的、我开始了一个初级慢跑者的恶水之旅。完全自补给行进,一路沿途可以买到更多的水和食物,然后,我就完成了我的第一次恶水自补给之旅。那次旅行给我开启了一扇门。我清晰地记得开始前那个晚上我坐在旅馆的地上,想着我正要做很疯狂的事情,疯狂的好像提前退休、又或者是一年环球旅行。当时脑盘子里想的只有两句话:“我学到了去尝试并失败,这比从未尝试要好”。“如果你不尝试,你不会真正了解。”

硬石和双硬石

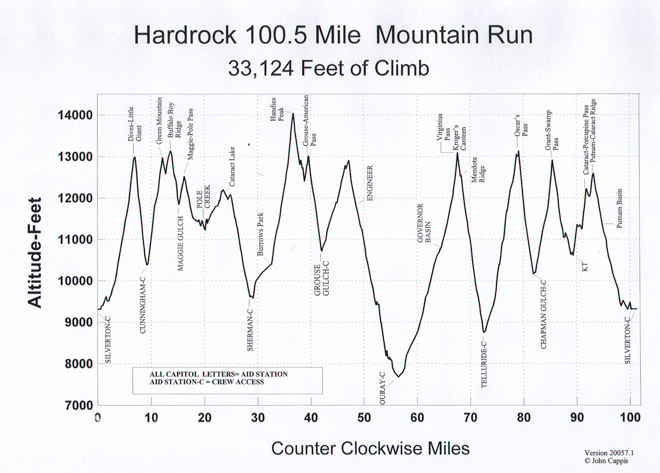

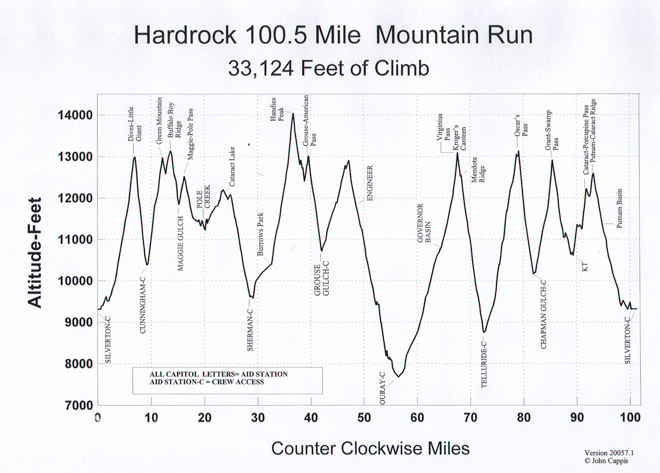

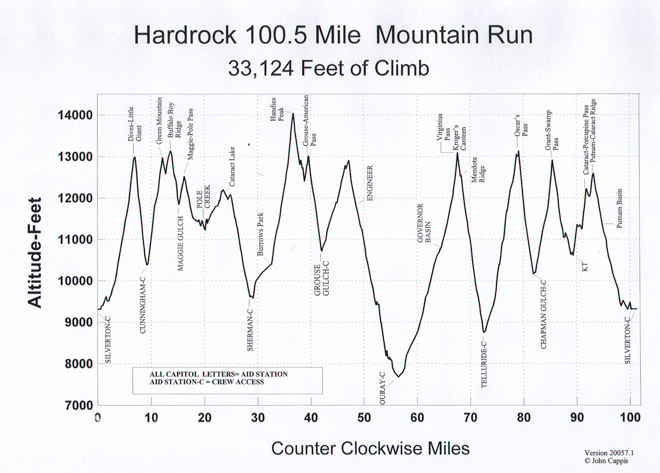

我觉得这个想法在我脑子里已经有几年了,沿一个方向完成硬石的之前或之后,你会有继续把反向也完成一遍的想法。双硬石,每个方向在48小时内完成,96小时内完成双向。

Peter Backwin(在2006年7月完成96小时双硬石)是唯一一个完成过双硬石的人。我从来没跑过硬石,所以尝试完成双硬石对我来说就是挑战极限。我开玩笑的招募朋友来支援我 (这相当于我要求朋友们从工作中请假来支援或者陪我跑连续4天,我几乎找到了一个支援者、但他体力不支),双硬石最大的挑战是40小时左右你完成了一个方向,睡4到6-7个小时后又要在精疲力尽的状态下重新踏上那条危险的征程。

我像疯了一样训练,特别是1月份骼胫束手术后,我尽可能把自己的极限推到更高。我把我的计划告诉了Peter和Stephanie,打算留一个防熊罐/容器在Grouse、留一个包在Ouray ( 谢谢Piper),Jagged Edge零售店(位于Telluride)的Erik Dalton,他非常友善、主动提出在Telluride等我、留着Pizza (我们并不认识)。我打算背着所有足够硬石第二圈用的必需品、安全用品、急救用品、衣服、食物,这就是为什么我家里是这个样子。

我背着一个10磅的背包( 不包括水)开始了我的硬石比赛,想看看有额外负重会怎样。起跑前很多人看着我偷笑,但我不能告诉他们我为什么那么做。开始15英里我保持着每小时3英里的速度,过了Magie补给站我意识到陡峭的山和高海拔、加上那些额外负重,确实太困难了。到了下一个补给站Sherman我扔掉了背包里的大部分东西,双硬石留待以后有支援者和陪跑员的帮助下更优雅的去完成吧。

接下来,对我来说不太寻常的事情发生了。过了Grouse补给站(赛程将要过半的地方),每次上坡40-50英尺,我的呼吸就变得非常急促,我不得不停下来调整呼吸。下坡一切正常,我能大口呼吸。我解释不清楚这是为什么,空气寒冷又干燥,呼吸的问题使我上坡的速度降到了每小时1英里,下坡就冲刺。在Ouray (赛程刚刚过半的地方) 我算了算时间、意识到我完赛时间可能会非常接近硬石的48小时关门时间。我艰难的几乎要停下来,我知道凭我的运气、在未来硬石抽签中多1张票(完成过硬石)并不会带来更多的中签好运,我实在不知道自己现在为什么还要前进。上坡很慢,慢到所有人最后都超过了我。我记得在Virginius积雪中的每一步,我觉得我听到的喊声”加油!是的!你可以完成…”是Kroger’s Canteen站长Rock Horton在冲我喊,但我还是不得不每30步就停下来调整呼吸,他们永远不会明白。

在KT (大概88英里的地方) 我问我的朋友Ann那里谁比较熟悉赛道、能告诉我余下的11+12+13英里中上坡有多少,她说大概3英里上坡。我算了算,3-4英里上坡要4小时左右,8英里下坡需要两小时,那就是6小时。我在午夜离开KT,比赛是早上6点关门,时间就这么多。那之后从kT直到终点的6小时里我一直在想,我能不能提前20分钟到、又或者关门后20分钟才到。

到了穿过Silverton的mineral 小溪,我再次问志愿者终点前还有多少上坡和下坡。他说,先有一些上坡、然后下坡,之后一直沿公路到圣殿、很快就是硬石了。我还有40分钟、2英里,路上全是土,拐角处只有一个旗子,我不知道在那儿竖旗子的意思是直走还是拐弯。我非常累,过河的时候那人提到了一段上坡公路,于是我开始在满是土的公路上跑起来,我还有20分钟、大概不到1英里。我尽了全力跑了100步上坡,但又被迫停下来调整呼吸。

上坡路到一半我看见了山顶的一个房子,但我没看到拐角处的第二个旗子而且当时已经筋疲力尽,我就想、这条路应该一直向上通向山顶的那个房子。于是我就往回跑,结果看到另一个选手跑上来。天哪!于是我又转身,踩着土继续往上。可怕的事儿又发生了,我无法呼吸、需要不停停下来调整呼吸、避免呼吸过度。终于到了圣殿,我开始跑着下坡冲向小镇,左拐弯后我能看见学校后面的拐角了(也就是终点对面的拐角),Steve Brockermeyer在那儿冲我喊”只有几秒了”…瞬间、我不能呼吸了!我停了3-5秒调整呼吸。当时那种情况下如果我真停下来,可能就真的无法呼吸了。Steve看我停了,一脸茫然无语。然后我马上意识到如果我只有大概10-20秒,我可以摒住呼吸并跑的非常快。于是我就那样跑到了终点硬石那儿,瘫软下来,这样就能呼吸并亲吻硬石了。

从Ouray开始就一直是这样的问题和这样的配速,只是呼吸有问题,肠胃都很好、没有水泡困扰;上坡、下坡,然后直至终点满是土的不到1英里公路,太难忘独特且美好的冲线记忆 … 当我看到终点的硬石的时候,我想起了一直把我养育长大的祖母,她上周五刚刚过世,享年100.6岁(100年零7个月)~

回应